篠田統著「すしの本」を読みました。

本書は、すし(お寿司)について、その歴史や地域の広がり(日本国内だけでなく一部は海外も)をまとめた本です。

1940年代に出版された、いわゆる名著です。

本書は一般向けに書かれています。

著者の篠田さんも、家族に読んでもらいながら推敲したそうですから、かなり読みやすいと思います。

本書の特徴は、とにかく現場主義ということです。

日本全国のお寿司について、地元の学校でアンケートを取ったり、老舗のお寿司屋さんからインタビューを取ったりしています。

また、歴史については中国の歴史書から読み始め、日本の古典に至るまで調べています。

本書の構成は、以下の通りです。(表記は原文のママ)

第1編 すしの調理学

- すしの種類と分布

- 馴れずし

- 生成(なまなれ)

- いずし

- 姿ずしと棒ずし

- 飯ずし

- 握りずし

- 散らしずし

- 巻きずし

- 卯の花ずし

- そのほかのすし

- すしの材料

第2編 すしの生化学

- 馴れずし

- 生成

第3編 すしの食物史

- 古代シナのすし

- 漢・魏・六朝

- 隋・唐

- 北宋・南宋

- 元・明・清

- 古代日本のすし

- 室町から安土へ

- 元禄のころ

- 田沼時代前後

- 近世のすし

補編 大阪ずし

- 阿部直吉老人聞き書き(抄)

目次の構成から、3編に分かれていますが、第2編は、さらっと飛ばされる感じなので、実質的には、以下の2つがメインコンテンツです。

- 第1編の、日本の地域ごとのお寿司の種類

- 第3編の、中国と日本のお寿司の歴史

お寿司といえば、江戸前の握りずし(酢飯の上に生魚が載ったすし)がまずは思い浮かびます。

が、実際にはもっと種類があります。

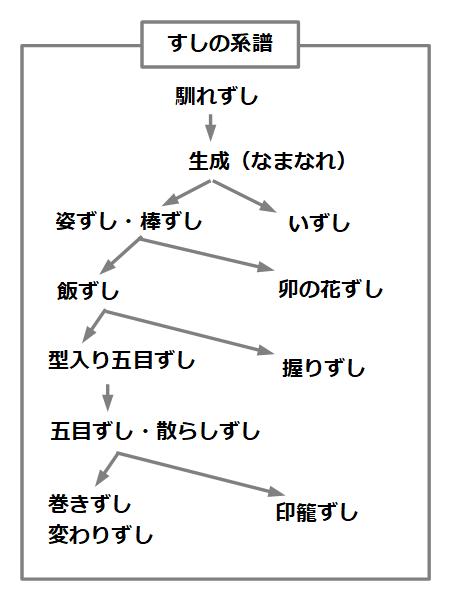

わたしの読んだ本は、柴田書店の版ですが、そのp26に系譜図があります。

ちなみに、具体的には以下のようなお寿司がある(あった?)ようです。

- 馴れずし:滋賀県フナずし

- 生成:和歌山県馴れずし、兵庫県ツナシずし

- いずし:石川県・加賀蕪ずし、秋田県ハタハタずし

- 姿ずし・棒ずし:京都サバずし、大阪スズメずし、奈良県・吉野アユずし

- 卯の花ずし:山口県とうずし、島根県・石見おまんずし

- 飯ずし:コケラずし、箱ずし

- 握りずし:江戸前ずし

- 型入り五目ずし:長崎県大村ずし

- 五目ずし・散らしずし:岡山県備前ずし

- 巻きずし:ノリ巻き、コンブ巻き

- 印籠ずし:稲荷ずし、三重県和歌山県・熊野めばりずし

- 変わりずし:ソバずし、竹ずし、洋食ずし、などなど

上記は、具体例の一部であり、本書にはもっと多くの事例が紹介されています。

ただし、本書執筆時点(昭和40年代)でさえ、途絶えてしまったお寿司があるようですから、いまもこれらのお寿司が食べられるかは、分かりません。

馴れずしなんて聞いたことありませんでしたが、フナずしのことだったんですね。

生化学的には、魚とお米を嫌気発酵させて乳酸を生み出し、それを食べるのが馴れずしらしいです。

つまり、発酵食品なので、食べごろがあるのですね。

買ってすぐ食べるのと、何時間か置いてから食べるのとでは、おいしさに違いがあるようです。

乳酸だから、もちろん酸っぱいわけですが、酢酸とは、もちろん味が違うんでしょう。

わたしはフナずし食べたことないので、今度食べてみたいです。

江戸前の握りずしについては、しょうゆのつけ方だの、注文の仕方だの、うんちくをたれたがる方々がいます。

本書は、そういう「うんちく」的な本ではありません。

お寿司について、見通しよく全体が見渡せるようになります。

そしておそらく、お寿司に対する見方が大きく変わることでしょう。

ぜひ読んでみてください。